Too Fast to Think 快到來不及思考:AI 時代開發者的腦力透支危機

上週四晚十一點,有位工作上的夥伴 Eric 在 Teams 上貼出了一段訊息:「剛剛用 Claude 一口氣寫了三個功能,感覺效率爆表!」文末還配上了一個肌肉的 emoji 💪。

隔天,早上九點,我看著他頂著熊貓眼進會議室,手裡拿著第三杯咖啡。「怎麼了?」我問。

「昨晚那幾個功能…有兩個邏輯不對,一個測試全掛…我從半夜改到剛剛。」他苦笑著說「AI 寫得太快了,我根本來不及想清楚就繼續下一個,結果…」

這種場景,你是不是也開始很熟悉?

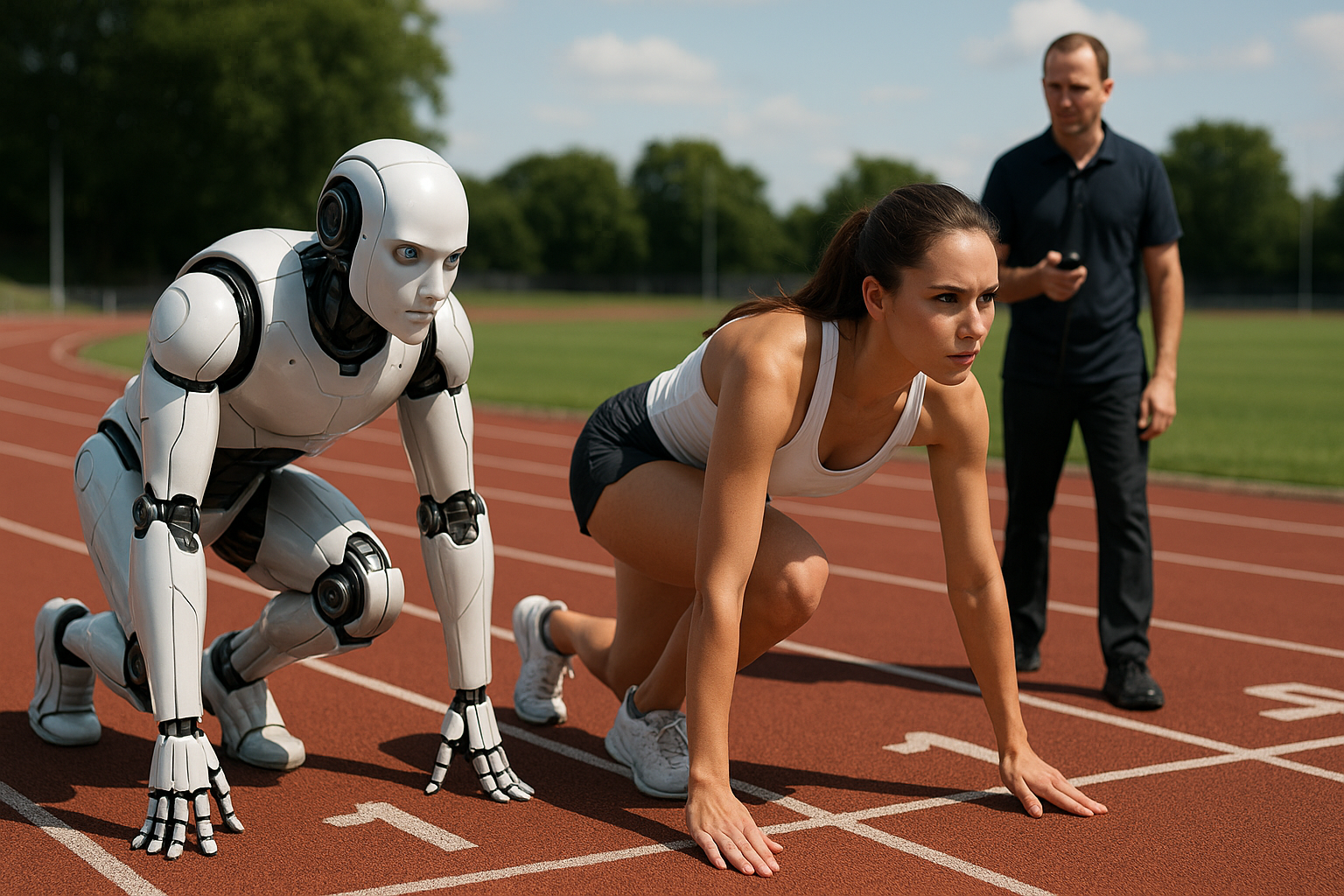

AI 讓我們變成了「高速公路上的疲勞駕駛」

還記得沒有 AI 的年代嗎?(對,我知道那好像已經是上個世紀的事了,雖然才過了兩年)

以前寫程式是這樣的:

- 思考需求(泡杯咖啡,先想個 15 分鐘)

- 設計架構(畫畫白板,跟同事討論一下)

- 開始寫 code(一行一行慢慢敲)

- 測試除錯(找問題,修 bugs)

- 提交上版(長舒一口氣)

現在呢?

有了 Claude、GitHub Copilot、Cursor 這些開發神器後,開始有所不同:

- 在 Prompt 輸入方格裡描述需求(30 秒)

- AI 給你三種架構方案(10 秒)

- 選一個,AI 自動生成程式碼(20 秒)

- 複製貼上,改改參數(1 分鐘)

- 跑不過?問 AI 為什麼(30 秒)

- AI 給你修正版本(20 秒)

- 能動,結束。那…繼續下一個功能…

看起來超讚的對吧?效率提升十倍!老闆眉開眼笑,專案進度超前!

但問題來了:我們的大腦跟上了嗎?

「認知債」:比技術債更可怕的東西

技術債大家都知道,就是為了趕進度寫出來的爛 code,將來要花更多時間來償還。

但現在我們面對的是一種新型態的債務:認知債。

什麼是認知債?就是當 AI 生成程式碼的速度,遠超過你理解這些程式碼的速度時,累積下來的「理解負債」。

舉個例子。

某天 AI 幫你生成了一個看起來「完美」的 .NET 8 Web API 專案:用 Minimal APIs 搭配 依賴注入 (DI)、全域 Exception Handling Middleware、EF Core(含 UnitOfWork 與 Repository 模式)、MediatR 指令/查詢分離、FluentValidation、AutoMapper、背景作業用 IHostedService,還外加 Polly 重試與斷路器策略、Serilog與 OpenTelemetry Tracing,看起來專業到不行。😮

你心想:「哇,這麼齊全!」於是就把它整包丟進專案。

兩週後,某個 API 在尖峰時段開始出現偶發的 500 錯誤。

你打開程式碼,發現:

DbContext生命週期混用,Scoped 物件被背景服務誤用成 Singleton;- 某些查詢用了 同步阻塞(

Result/Wait())夾在 async/await 流程裡,疑似造成 死結; HttpClient被直接 new 出了一堆,導致 Socket Exhaustion;- Polly 的重試把 非冪等 的 POST 也重試了,造成重複寫入。

你盯著那些 middleware、filter、pipeline behaviors、攔截器與一層又一層的抽象…

完全看不懂兩週前「自己」到底寫了什麼東西。

這不是笑話,這是現在每天都會發生的真實情況。

我們就像開著時速 200 公里的超跑,卻只有考過機車駕照一樣。

腦汁耗損的三大症狀

症狀一:選擇疲勞症候群

以前寫一個功能,你可能想出一種做法就開始動手做了。

現在 AI 一次給你五種解法:

- 要用 Clean Architecture 還是 Vertical Slice Architecture?

- 資料要存在 SQL Database 還是 NoSQL(Cosmos DB / MongoDB)?

- 要不要導入 CQRS + Event Sourcing?

- 快取策略該用 Redis 分散式快取 還是 In-Memory Cache + 失效機制?

- 外部整合要選 Azure Service Bus、Event Hubs 還是 Kafka?

- 需要微服務嗎?

每一個都看起來很合理,每一個都有詳細的程式碼。

你要在三十秒內決定用哪個,因為 AI 已經在等你的下一個指令了。

你的大腦正在用「決策模式」全速運轉,每分每秒。

以前一天可能做十個重要決策,現在一小時就要做十個。腦細胞正在悄悄哭泣。

症狀二:表面理解綜合症

AI 生成的程式碼通常都很完整,變數命名清楚,註解寫得漂亮,邏輯看起來也順暢。

於是,你快速掃一眼:「嗯,看起來沒問題!」然後就被你合併到主線了。

但真的沒問題嗎?

- 這個演算法的時間複雜度是多少?不知道,反正能跑。

- 為什麼用這個設計模式?不確定,但看起來很專業。

- 這段程式碼有沒有資安漏洞?呃…應該沒有吧?

- 高併發情況下會不會有 race condition?…等等,我問一下 AI 看它怎麼說。

我們變成了「表面理解專家」。

就像背單字只記發音不記意思,看起來會講英文,但其實根本不知道自己在說什麼。

症狀三:永動機幻覺

最可怕的是,AI 不會累。

凌晨一點半,你腦袋已經一片空白,但 ChatGPT 還是精神抖擻地回答了你的問題:「…當然,我可以幫你實作這個功能!底下是程式碼…@#^%#$」

於是你繼續敲鍵盤,繼續 Prompt,繼續複製、貼上。

你覺得自己還在「工作」,實際上你的判斷力已經下降了 80%。

但 AI 不會告訴你:「嘿,兄弟,你該睡了。」

它永遠準備好回答你的下一個問題,就像一個永不疲倦的推銷員,不斷慫恿你:「我還可以給你一個更完整的版本,要嗎?」

要? 那你就是用有限的生命,跟 AI 無限的精力硬拼。

為什麼我們會陷入這個陷阱?

原因:速度的誘惑太強大

人類天生喜歡立即滿足,而 AI 給你的就是這個:「即時的回饋感」。

『問一個問題,立刻有答案』

『要一段程式碼,立即生成』

『遇到 bug,馬上有解方』

這感覺太爽了,就像電玩遊戲裡的連擊系統。你捨不得停下來,因為一停下來,連擊就斷了。

但是,真正的學習和理解,需要「暫停」。

需要你停下來想一想:「這段程式碼為什麼這樣寫?」「有沒有更好的做法?」「我真的需要這麼複雜嗎?」

原因:FOMO(Fear of Missing Out - 錯失恐懼症)

每天都有新聞報導「某某工程師用 AI 一個人完成了整個專案」

你開始焦慮:「別人都這麼快,我是不是該更拼一點?」

於是你也開始瘋狂使用 AI,深怕慢了一步就會被淘汰。

但這就像你看到別人在高速公路上開 200 公里,你也跟著開 200,卻忘了檢查自己的煞車和輪胎。

原因:失去了「思考的樂趣」

還記得以前解決一個難題時的那種成就感嗎?

你花了一整天,翻了無數文件,嘗試了十種方法,終於找到完美的解決方案。那種「頓悟」的感覺,讓你覺得自己真的變強了。

現在呢?遇到問題,問 AI。三十秒搞定

效率提升了,但那種深度思考後的滿足感消失了。

我們變成了「問題的搬運工」,而不是「問題的解決者」。

如何更聰明地使用 AI?

好,重點來了。該怎麼辦呢?

我不是要你拋棄 AI(拜託,現在已經沒有人能離開它),但我們得更「智慧」地使用 AI。

How?

策略一:把 AI 當「實習生」,不是「高級工程師」

想像一下,公司來了一個超級聰明但經驗不足的實習生。他可以快速寫出程式碼,但你需要:

- 給他明確的任務規範:不要問「幫我寫個電商系統」,而是問「寫一個商品列表元件,需要分頁和排序功能」…

- 仔細 Review 他的作品:永遠不要直接採用,要逐行理解和修改 👈 (拜託,這很重要)

- 教他你的思維方式:在 Prompt 裡說明你的設計理念和限制條件

- 讓他做重複性工作:像是boilerplate code(CRUD之類的固定程式碼)、單元測試、文件生成這些最適合。

策略二:設定「思考時間」

給自己定一個規矩:AI 生成的任何程式碼,都要等 5 分鐘後才能使用。

在這 5 分鐘內,你要:

- 真正讀懂每一行程式碼 👈 (拜託,這很重要,again)

- 思考有沒有更簡單的做法

- 考慮潛在的風險和問題

- 確認這真的符合需求

就像泡一碗泡麵要等三分鐘一樣,好的程式碼也需要「思考時間」來發酵。

策略三:刻意練習「無 AI 時段」

每天設定一段時間,完全不使用 AI。

就像健身需要負重訓練,你的大腦也需要「負重思考」。

試著:

- 自己從零寫一個演算法或邏輯

- 手動 debug 一個問題,不問 AI

- 讀一段複雜的程式碼,靠自己理解

- 自己寫一篇技術文章,或是心得日記,可以總結今天從工作中或從 AI 學到了什麼

這些時刻,你才是真正在成長。

策略四:用 AI 來「理解」,不只是「生成」

AI 常被低估的能力不是寫程式碼,而是解釋程式碼。

遇到看不懂的程式碼?不要跳過,問 AI:

- 「這段程式碼在做什麼?」

- 「為什麼要這樣設計?」

- 「有什麼潛在問題?」

- 「可以用更簡單的方式實作嗎?」

把 AI 當成一個隨時待命的顧問,而不是代寫作業的槍手。

策略五:記住,你不是在跟 AI 賽跑

最後,這是最重要的心態調整。

擁抱 AI 的目的是讓你更輕鬆,不是讓你更累。

如果你發現自己:

- 每天工作十二小時還覺得不夠

- 寫了一堆程式碼卻不知道自己在幹嘛

- 看著專案Repo越來越膨脹,心裡越來越焦慮

- 睡覺都夢到 ChatGPT 的對話框…

那你肯定是用錯 AI 了。

AI 應該幫你:

- 省下時間去思考,而不是讓你寫更多程式碼、放棄思考

- 理解得更深,而不是了解得更膚淺

- 工作得更聰明,而不是工作得更疲憊

最後:借力使力,別拿命去拼

最近,領悟到一個道理:

人生最大的浪費,不是效率太低,而是在錯誤的方向上太高效。

AI 給了我們前所未有的「速度」,但如果我們只是用這個速度去堆砌更多功能、寫更多程式碼、做更多專案,那我們只是在用有限的生命,去填滿無限的待辦事項。

AI 不會累,但你會。

AI 可以 24 小時運轉,但你需要睡覺。

AI 可以瞬間切換上下文,但你的大腦需要時間理解。

AI 會一直在那裡,但你的青春、健康、創造力,則一點一滴消耗掉。

所以,我們得更聰明地使用 AI:

- 用 AI 處理繁瑣的事,把時間省下來做真正重要的思考

- 用 AI 擴展知識,但不要讓它替代自己的理解

- 用 AI 提升效率,但不要用它來壓榨自己的最後一滴精力

- 讓 AI 為你工作,而不是你為 AI 的產出收拾殘局

記住,科技的進步應該讓人活得更像人,而不是讓人變成機器。

當你晚上十點還在瘋狂地跟 ChatGPT 對話,試圖完成「最後一個功能」時,請停下來問自己:

「我是在使用 AI,還是被 AI 使用?」

「我是在借助 AI 的力量變得更強,還是在透支自己的生命跟一個不會累的機器賽跑?」

AI 時代,最缺的不是程式碼,不是功能,不是速度。

現在最缺的,是清晰的思考、深度的理解,以及知道何時該停下來的智慧。

借力使力,別拿命去拼。

因為 AI 有無限的時間,但我們只有一次人生。

寫於某個凌晨,在我終於說服自己關掉 GitHub Copilot,準備睡覺的時候。

留言