為何想做CI的你,根本不該使用 Gitflow?

今天在 Build School 上課時發生了一件事,讓我想了想之後,還是決定寫篇文。

事情是這樣的。

上課時,我問學員:「如果有一個敏捷團隊,裡面大概 5-7 位成員,在一個迭代中同時開發 3-5 張需求卡片,你們覺得應該切幾個 feature branch?」

本來以為會聽到各種答案。

有人會按功能切、會按人頭切、或是按模組切…,因為我曾經聽過各式各樣的回答。

結果,他們所有人異口同聲:「只切一個分支。」

我愣了一下。「只切一個?」

「對,一個。」

這群學員才剛學 Git 沒多久,怎麼得出這個『違反常理』的結論的?上了這麼多年課,每次談到這個議題,學員都還可以跟我糾結半天,討論到底要不要用 Git Flow。

後來,助教跟我解釋,原來他們之前讓學員自己做了實驗。

什麼實驗?

實驗很簡單,因為反正要做專題,所以把學員幾個人分一組,讓他們用不同的分支策略跑幾個迭代。有些組按人切分支,有些按功能切,有些混著切。然後看看哪種方式最順。

結果呢?

用多分支的組,第一個迭代還算順利,大家各寫各的,感覺井然有序。但整合的時候就開始出事了。功能 A 做完了,但要等 B 跟 C 才能 merge。有人幾天沒事做,只能坐著等。

到第二個迭代,問題更大。大家在自己的分支上寫了一段時間,最後 merge 時才發現衝突一堆。有些衝突好解,但有些是邏輯上的衝突,或是使用了同樣功能的不同套件,兩個人改了同一個模組的不同地方,單獨看都沒問題,合起來就爆了。

第三個迭代,有人開始崩潰。明明功能做完、測試也過了,但因為流程卡在 release branch,要等到迭代結束才能部署。一個小 bug 改了五分鐘,卻要三天才能上線。更慘的是,有人說:「程式碼寫完過了很久才整合,開始忘記當初為什麼要這樣寫了。」

最後,讓他們自己試試看:如果大家都在同一個分支上開發會怎樣?

結果出乎所有人的意料之外。

衝突變少了(其實是變多了,但因為每天都在整合,有問題馬上發現,立刻解決,所以花在解決衝突的時間反而變少了)。部署變快了,一個小功能做完,就能立刻上線。整個團隊的節奏順暢很多,不用再有人乾等。

助教說:「他們自己體驗過就懂了,不用我們特別去教。」

聽完之後,我想了很久。

DORA 指標

其實他們體驗到的,就是 Google 研究出來的 DORA 指標在講的事情。

DORA 是什麼?就是用四個數字來衡量團隊的交付能力。部署頻率、變更前置時間、變更失敗率、平均修復時間。

高績效團隊通常可以一周部署數次,甚至一天部署好幾次,從提交到上線只要數小時,變更失敗率低於 15%,出現問題一小時內就能修好(並且完成上版)。

當技術團隊改用單一分支之後,所有DORA指標數字都變好了。

從每月部署一次可以變成每天數次。從提交後 3-5 天才能上線變成幾小時就可以上線。因為每次改動的顆粒度小,問題更容易被發現(被凸顯)和修復。出問題時也很好處理,因為改動小、歷史歷史軌跡清晰,更不可能有人忘記自己到底為了什麼寫這段code。

但,這次不是我跟學員們講的理論,而是他們實做出來的結論。

持續整合(continuous integration, CI) 的本意

我得先說,Git Flow 不一定有錯。

2010 年 Vincent Driessen 剛提出 Git Flow 的時候,它確實解決了很多問題。當時根本還沒有 CI/CD、沒有自動化測試、部署週期動輒幾週甚至幾個月。在那種環境下,你需要 develop branch 來保護主線、需要feature branches 因為開發週期較長、需要 release branch 來做漫長的測試、需要 hotfix branch 來處理緊急修復。

但現在不一樣了。

我們有自動化測試可以在每次提交時驗證程式碼。

有 CI/CD pipeline 可以幾分鐘內將 Artifact 部署到Production環境。

有 Feature flags 可以不用切分支就能控制功能發佈(也就是發佈、但不上線)。

有mornitor和alert機制可以快速發現問題和rollback。

(現在還有AI加速器…)

在這種環境下,Git Flow 的複雜度反而變成團隊不必要的負擔。

Trunk-Based Development 的概念很單純:大家都在共同的主線上開發,或者用很短的分支(不到1-2天)開發,並且頻繁整合回主線。

聽起來很激進是吧?

但這才是「持續整合(continuous integration, CI)」的本意。

如果你的程式碼在分支(或是自己的電腦)上放了一週才跟其他人整合,這哪裡是持續整合?根本就是持續隱藏程式碼。

CI(持續整合),是指你的程式碼頻繁的跟其他人整合在一起,時時刻刻。

但如果你用了 Git Flow,不要跟人家說你有做CI,因為你沒有。

CI(持續整合)實踐的方式會很難嗎? 也不會。

小步前進,每次改動保持最小的顆粒度,幾小時就整合一次。用 自動化 CI Pipeline 並且做各種安全性掃描以確保不會破壞主線的品質。而未完成的功能則用 Feature flags 來控制。出問題就立刻rollback,反正每次改動都很小,小到你可以立刻復原。

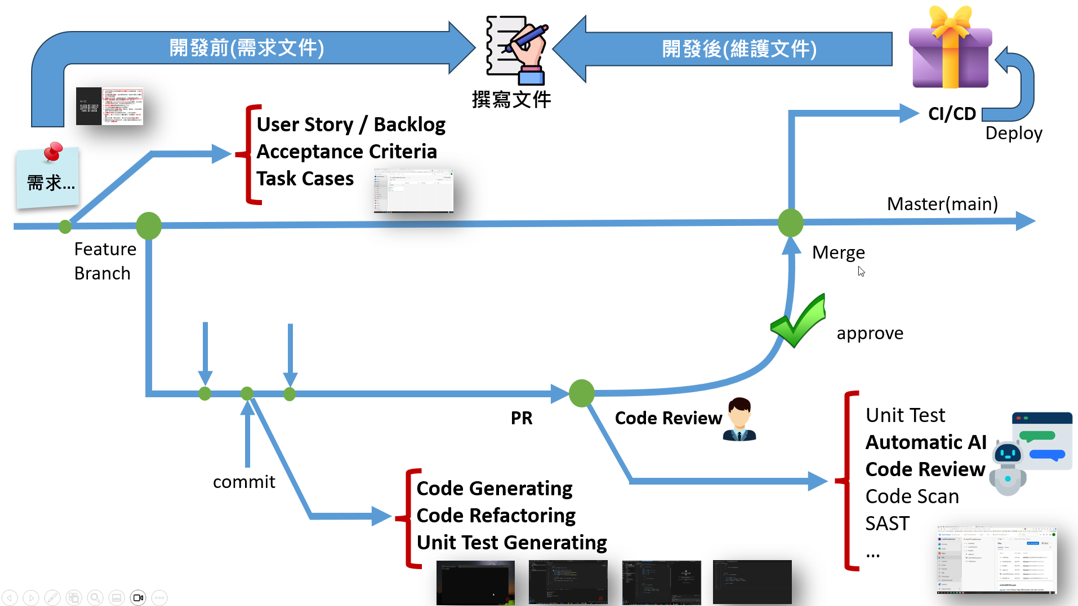

如果團隊還不習慣直接在主線上開發,GitHub Flow 則是個很好的過渡選項。切個短分支,寫程式碼,發 PR,Code Review 加測試,同時運行 PR 觸發的自動化 Pipeline 做各種安全性掃描,然後在確認沒問題之後合併回主線,接著自動部署到正式機(或pre-prod)。重點是顆粒度「小」、週期「短」,以小時計算,不是天或週。

看著學員們那種「這不是理所當然嗎?」的表情,我突然意識到:

因為,他們還沒有被「Git Flow 是業界標準」所綁架。沒有因為「大家都這樣做」就照著做。

他們自己用實驗證明了什麼對他們有用。

是不是有人說過一句話:Best practices aren’t always best for you.

最難的不是學習複雜的技術,而是放下對複雜的執著。

過去我們花太多時間學習怎麼管理複雜度,怎麼處理多分支、怎麼解衝突、怎麼協調發布,但卻很少問:「這些複雜真的有必要嗎?」

Git Flow 教我們怎麼管理複雜度。

但真正厲害(和有價值)的,其實是直接消除根本不必要的複雜度。

後記:

「如果你的團隊還在糾結該用哪種分支策略,請先問自己一個關鍵問題:『我們多久能將程式碼部署到Production一次?』

如果你的答案是每週或更久,那麼你的團隊首要應解決的不是分支策略,而是如何提升交付能力。因為在低頻率交付的環境下,任何複雜的分支模型(如 Git Flow )都可能加劇整合與發布的困難。

如果你的答案是每天甚至更頻繁,那麼專注於主幹開發 (Trunk-Based Development, TBD) 或 GitHub Flow 等輕量級策略,將能最大化你的開發效率。

交付頻率當然只是手段,不是目的。

真正的重點是讓你的團隊有能力可以更快交付價值,更快的修復問題。

這才是 DORA 指標想告訴你的事。

後記的後記:

看到許多團隊口中暢談 DORA 指標,但卻死不肯改變行之多年的 Git Flow 流程,不覺令人莞爾。

相關課程或參考資料:

https://www.studyhost.tw/NewCourses/ALM

留言